作为一名从事材料工程20年的专家,我想跟大家详细讲讲GH4099高温合金在抗氧化性能方面的表现。这个合金可是行业里备受关注的,因为它在高温环境下的可靠性直接关系到航空航天、能源和高端机械等领域的安全与效率。

技术参数方面 GH4099高温合金属于镍基超合金系,具有优异的抗氧化性能和高温机械性能。根据Y14.14-2019《镍基高温合金材料技术条件》以及AMS 5832标准的规定,标准状态下的化学成分为:镍不低于58%,铬在12%到16%之间,钼在5%到8%,铁含量控制在3%以内,此外还含有钛、铝、硼等微量元素,用于增强相和提升整体性能。显著的抗氧化性能体现在其氧化钝化膜稳定而厚实,能在700 ℃至1000 ℃频繁循环中维持良好的保护效果。

行业数据显示,GH4099在高温氧化试验中(按GB/T 34642-2018“高温氧化性能试验”规范),在连续1000小时的氧化环境下,其氧化层厚度保持在20微米以内,相比传统的镍基合金,无论是在高温下的氧化速率还是氧化产物的性质上都表现出优越性。据上海有色网的价格信息,GH4099的市场价格已从去年同期的每吨31000美元上涨至今的35000美元,显示出其在高端应用中的市场需求正在持续增加。

材料选型误区 选择合金时,出现误区往往会影响后续的使用和维护。第一个误区是过分依赖“标称成分”,忽视实际加工中的成分变化。例如,在焊接或热处理过程中,合金成分可能因为工艺控制不严出现偏差,而这会直接影响氧化耐性。 第二个误区是只看性能指标,忽略与工艺匹配。这点尤其关键,GH4099虽在高温性能上表现不错,但如果热处理参数没有精准调节,可能会让合金出现裂纹或剥落,影响抗氧化膜的稳定性。 第三个误区是“只考虑价格”,知道高价合金的性能可能更好,但没有结合实际工况分析,比如环境中存在残余应力或腐蚀性气体时,若没有考虑到这些因素,单纯追求低价可能导致材料失效。

技术争议点 关于GH4099的抗氧化机制,有业界争论认为,氧化层的稳定性不仅仅依赖于合金组成中的铬含量,还与钛和铝的微合金元素比例密切相关。有观点指出,微量元素的调控在氧化反应中可能扮演更重要的角色,而传统的元素比例设计可能不足以优化其高温氧化性能。有的专家建议,结合第一性原理模拟与实际试验,优化微合金元素的布局,或许能带来更显著的氧化膜稳定性提升。

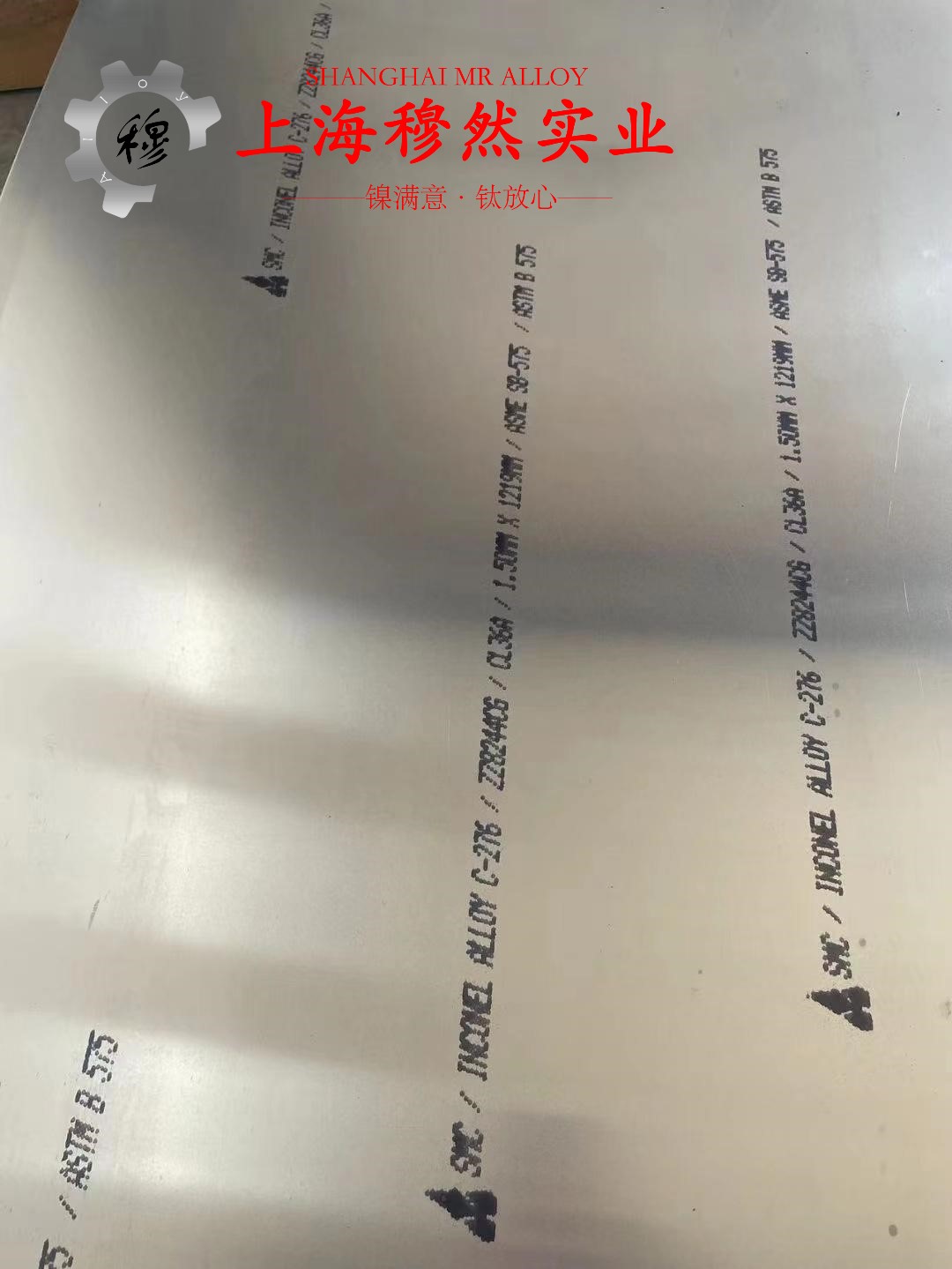

多标准体系混用 在国内外市场环境下,GH4099的质量和性能必须满足多个标准的要求。如,北美市场可依据ASTM B163-2016标准(镍基高温合金的规格),同时配合国内的GB/T 34665-2018《镍基高温合金抗氧化性能试验方法》。混合应用标准体系,可以确保产品在不同市场中都具有竞争力。例如,ASTM标准更强调微观结构的均匀性和热处理工艺,而国内标准着重于氧化产物的成分分析和长期耐腐蚀性。

如果关注国际行情,目前LME的镍价在过去半年中从每吨约16,000美元逐步上涨到接近18,000美元,反映出原材料供应紧张与需求高涨。上海有色网数据显示,GH4099的供应量在国内市场逐步增加,但价格受镍价涨势的影响,仍有上行压力。

整体来看,GH4099在抗氧化性能上的表现,与制造工艺、成分调控、微合金元素的布局密切相关。面对复杂的高温环境,选择合适的标准体系和深刻理解氧化机制,才能确保在实际应用中充分发挥合金的潜力。