Ni80Mo5 精密合金在现代材料工程中具有广泛应用,特别是在高强度、抗腐蚀和耐热环境下的装备制造中占有一席之地。其独特的组成比例,使得其在机械性能和化学稳定性方面表现优异。针对该合金的表面处理工艺,不仅关乎其性能发挥,更直接影响到最终产品的使用寿命和功能可靠性。

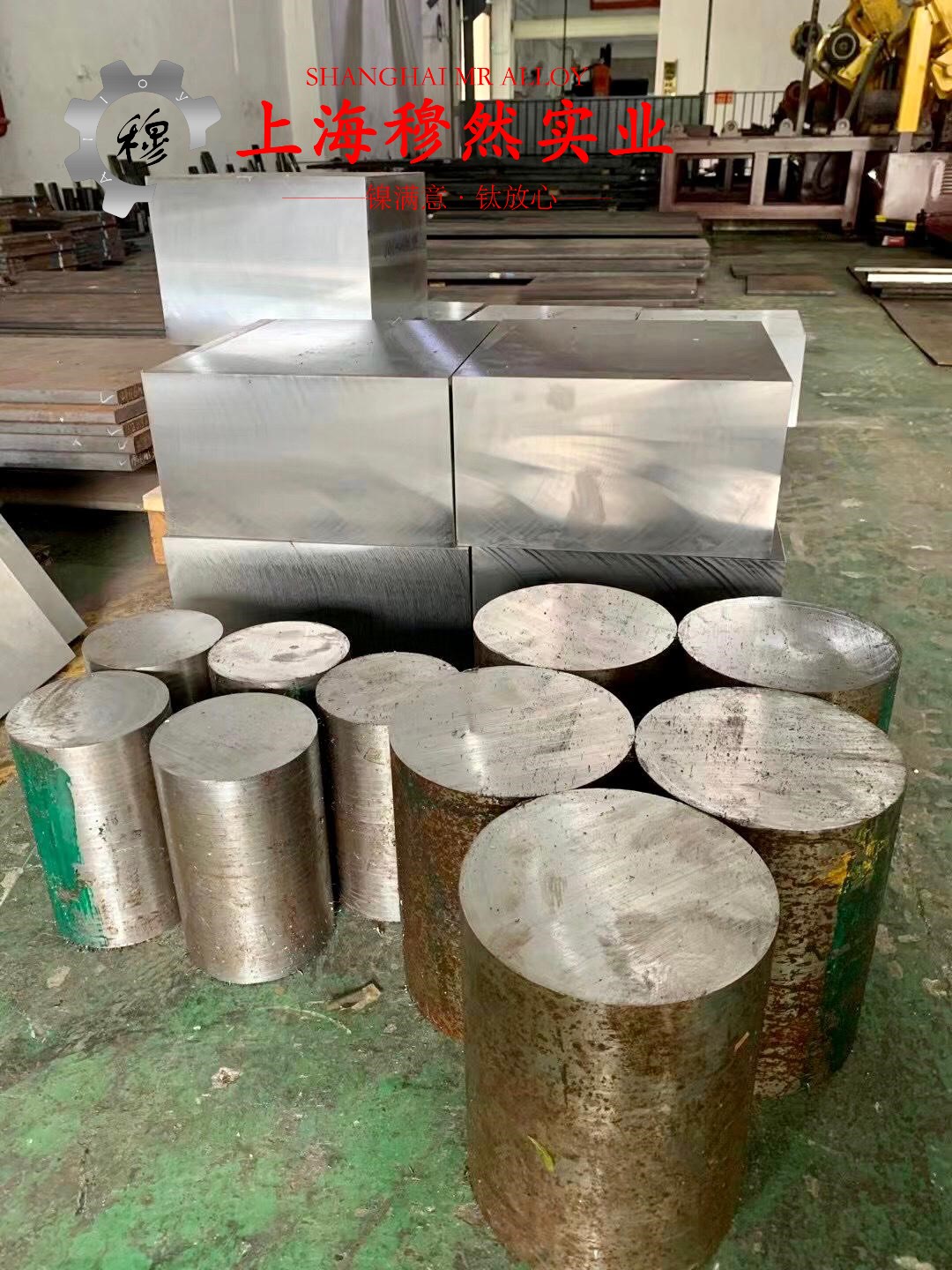

一、产品介绍与技术参数 Ni80Mo5 合金主要由镍(Ni)占比80%,钼(Mo)占比5%,辅以微量元素,通过精密调配获得稳定的化学特性。按照ASTM B168-17(Ni-200(UNS N02200)铸造棒材标准)和AMS 5678(钼合金的表面强化工艺指南),该合金的机械性能指标应达到:拉伸强度≥ 800 MPa,屈服强度≥ 350 MPa,延伸率≥ 25%。化学成分方面,镍的纯度须在99.5%以上,钼的纯度不低于99%。

在加工性能方面,Ni80Mo5合金展现了良好的塑性和韧性,热处理应根据具体应用调整,但一般热处理温度保持在1050°C ± 10°C,淬火后进行稳定化退火(600°C,2小时),确保晶粒细化,表面结构均匀,硬度稳定在洛氏HRC 25—30范围内。

二、表面处理工艺的技术要点 在应用中,为控制表面微观结构和改善耐腐蚀性能,采用的大多是化学钝化、电镀及激光熔覆等表面处理方案。

化学钝化步骤须严格遵循国际行业标准,如ASTM B368-19,操作中应确保酸液浓度在10% HNO₃(硝酸)条件下,处理温度维持在20±2°C,时间控制在15分钟以内,避免过度腐蚀或表面残留物堆积。

电镀过程多采用镍-钼复合镀层,在上海有色网和LME的行情数据显示,钼价近期稳定在每公斤约35美元,镍价则在每公斤20美元左右。电镀液的配比常依据国内GB/T 31975-2015(电镀镍层技术条件)和美国AMS 2400标准进行调整。电流密度建议控制在5-10 A/dm²,电镀时间根据板材尺寸不同而变化,以确保镀层厚度达到5-20微米,同时保证层的致密性与附着力。

激光熔覆作为另一渠道,其能在局部区域形成致密的金属包覆层,有利于提升抗磨损和耐蚀性能,但在工艺参数控制方面存在激烈争议:高能激光是否会引起底层材料的晶粒粗化,导致应力集中?业界尚无一致结论。

三、材料选型误区 在选择Ni80Mo5合金进行各种表面处理时,常见三个错误频繁出现:

一是忽视合金的实际工作环境,错误地仅以理论断定其性能足够,用于腐蚀环境较强的工况时忽略了表面保护措施的必要性。

二是在工艺参数设计上过于依赖经验,未结合具体行业标准或材料性能指标,导致镀层厚度不足或附着力差,加速失效。

三是放松对表面预处理的要求,认为清洗和酸洗只是一道形式,实际操作中往往因工艺不严格而造成粘结不良,影响后续光亮层的耐久性。

四、争议点探讨 考虑到激光熔覆在局部强化中潜在的晶粒粗化及内应力问题,业内存在一个明显的争议:这样的局部强化是否影响整体作为高性能部件的稳定性?一些研究支持其局部强化的优势,建议采用控制激光能量密度在合理范围内,避免引发微裂纹;反对者则指出,其潜在的晶粒生长可能引发早期疲劳断裂。对此,结合国标(GB/T 23618-2009 机械性能试验方法)中的应力-疲劳关系,无疑需要更细致的工艺优化,确保在局部强化的同时提升整个结构的力学性能。

Ni80Mo5合金的表面处理着重于控制表面微观结构,兼顾工艺标准和国际、国内材料行情数据,强调工艺中的细节把控。系统性的理解与严格执行行业标准,有助于发挥材料的潜在效能,应对复杂环境的挑战。