T70110白铜带材密度分析:技术参数与行业应用透视

白铜,作为一种铜-锌合金,其T70110型号带材在电子连接器、装饰工艺以及机械零件中扮演着重要角色。了解其密度不仅关系到材料的加工性能,也影响到成品的最终性能表现。结合国际标准如ASTM B36和国内标准GB/T 5231的框架,本文将深入剖析T70110白铜带材的密度数据、行业行情以及材料选型中的常见误区,兼谈行业内关于密度争议的讨论点。

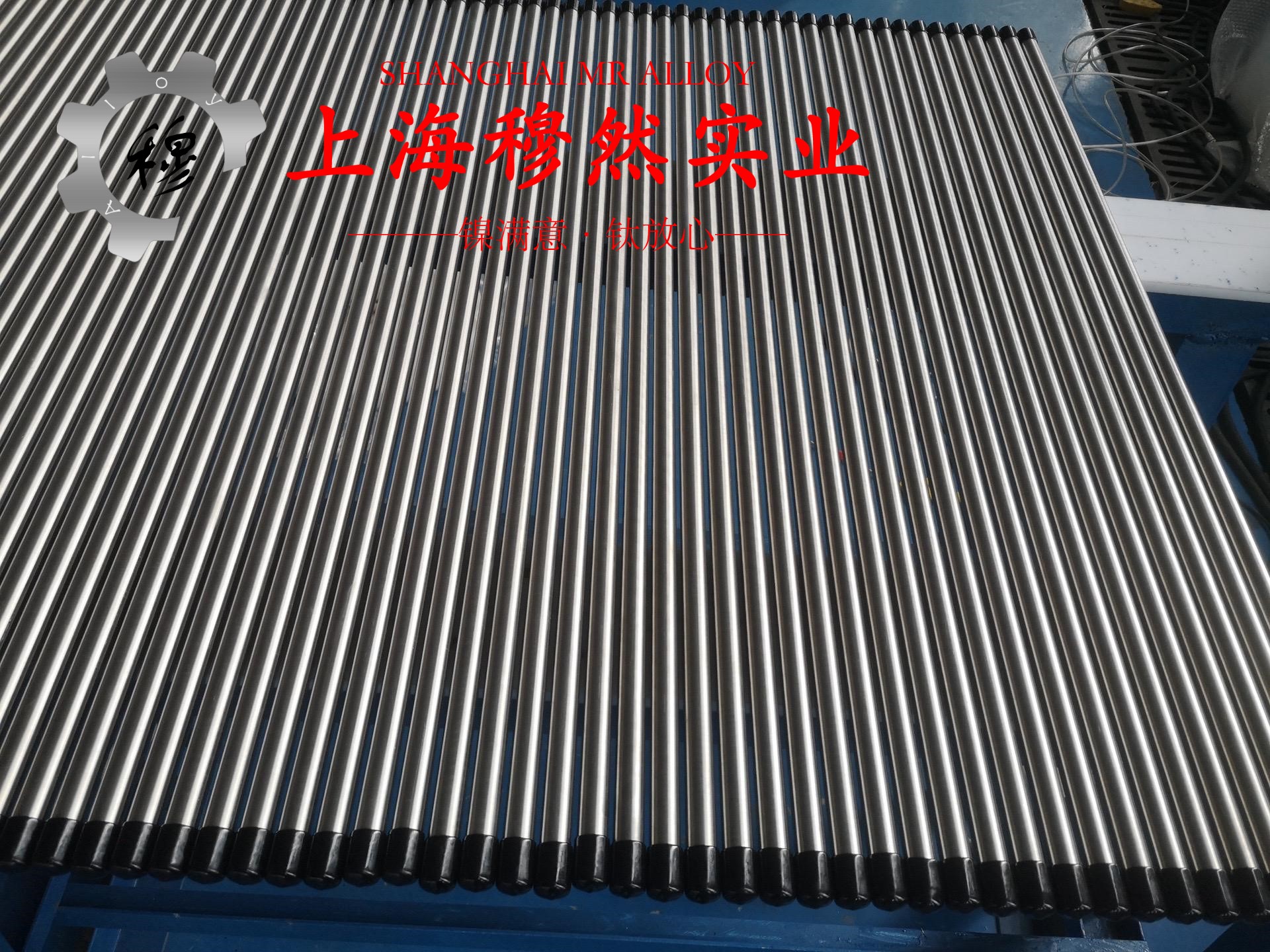

一、T70110白铜带材的技术参数

T70110白铜带材,属于铜-锌合金中的一款。其主要成分为铜和锌,锌含量通常在35%到40%之间。具体标准参数主要遵循GB/T 5231-2014《铜合金带材》和ASTM B36-19《Standard Specification for Rolled Engineering - Type White Brass (Copper-Zinc Alloy)》。

根据国内和国际的标准,T70110白铜带材的典型密度数据大致在8.4至8.7 g/cm³范围,但受到合金具体成分比例和制造工艺的影响。一般情况下,其密度值在8.6 g/cm³左右,偏差范围为±0.1 g/cm³。

行业行情数据显示,上海有色网近期提供的白铜价格为每吨人民币7.2万元,LME铜现货成交价格约为7200美元/吨,两者反映出白铜的市场价值和原料成本的波动。密度作为一个物理性质,却在不同批次和生产条件下变异,须结合具体生产工艺与原材料来源予以综合评估。

二、密度的行业标准与测量方法

中外标准都对铜合金带材的密度定义了测量与检验要求。以ASTM B36为例,密度的测定方法可以采用阿基米德原理,通过水中排水法测定样品的体积,再结合质量得出密度值。而国内标准GB/T 5231则强调采用精密天平结合体积测量装置并控制温度在20±2℃,以确保测量精度。

在实际操作中,影响密度测定的关键因素包括样品的清洁程度、测量设备的校准和环境温湿度的控制。因此,业内普遍建议多点取样、取平均值,以减少误差。

三、材料选型中的误区

在实际选材过程中,材料工程师常会陷入一些误区,影响白铜带材的应用。主要包括:

- 盲目追求最低密度——部分制造商以低密度为目标,试图降低锌含量或加入其他轻质元素,但这种做法可能削弱合金的机械性能和耐腐蚀性,同时带来质量不稳定的风险。

- 忽视成分对密度的系统影响——没有考虑不同批次中铜与锌的比例变化,会导致密度出现不可预期的波动,从而影响后续工艺与性能评估。

- 忽略标准差异的影响— 国内国家标准和美国ASTM标准虽然都对白铜有详细规定,但在测定和应用中易产生差异,盲目信任单一标准,可能引入误差。

这些误区要在设计和生产环节中加以警惕,确保材料性能的稳定性和可靠性。

四、行业争议点:高密度是否意味着更好?

在白铜带材的材料选择过程中,行业内存在一个持续争议:更高的密度代表着更优的性能体现。这一点在某种程度上成立,但不能一竿子打翻所有。

支持者认为,提高密度意味着减少孔隙和气泡,从而增强导电性能、机械强度。反对者指出,过高密度可能引入材料中的应变和内部应力,影响成型与加工,加重材料的脆性。密度的提升可能伴随成本的增加——锌含量增高或杂质控制更严,导致价格上升。

因此,密度应作为质量检测指标之一,不能盲目追求极限值,更应结合具体应用需求和平衡成本效益。

五、双标准体系下的比较与应用

结合美标和国标体系,白铜带材的密度定义虽大抵一致,但在具体测量、验证方法和允许偏差上略有差异。例如,ASTM标准严格要求样品的净重和体积测定环境,而国标强调现场简易检测的便捷性。

实际操作中,企业经常采用两套体系结合的方法,确保产品符合多重标准,满足不同市场的检验要求。市场行情方面,LME铜价作为全球参考,受到多因素影响(如美元走强、宏观经济波动);而上海有色网作为国内主要信息源,提供的价格更贴近国内制造成本。

正确理解这两种数据的差异对于企业制定采购与生产策略具有指导意义。

整体来看,T70110白铜带材的密度是一个受多重因素影响的物理参数,既受到合金成分、工艺条件的制约,也与市场环境紧密相关。透彻理解行业标准、科学测定方法、规避常见误区,能帮助企业在设计与采购环节做出更合理的决策。

需要我为你扩展细节、添加图表或实例吗?